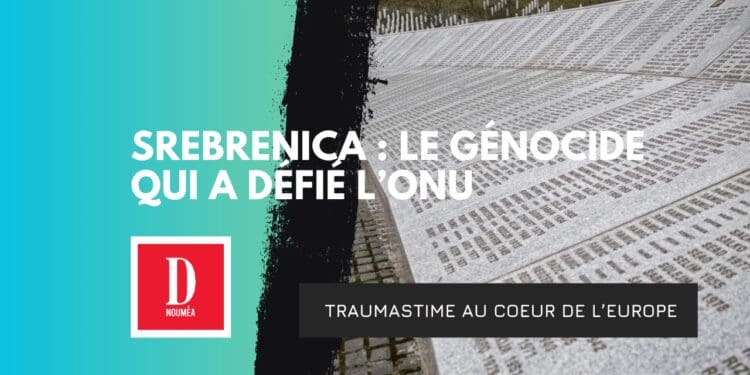

Srebrenica, juillet 1995. En pleine Europe, sous les yeux de l’ONU, plus de 8 000 hommes et adolescents musulmans sont exécutés en quelques jours. Ce crime de masse, reconnu comme génocide, incarne l’effondrement moral de la communauté internationale face à la barbarie.

Le massacre de Srebrenica : l’effondrement moral de l’Europe en guerre

Au cœur des Balkans, la ville de Srebrenica incarne le point de rupture d’une guerre européenne féroce, où les idéaux de paix se sont heurtés à la brutalité ethnique. Majoritairement peuplée de Bosniaques musulmans, cette enclave fut encerclée dès les premiers mois du conflit par les forces serbes, dans une Bosnie-Herzégovine morcelée par l’effondrement de la Yougoslavie.

En avril 1993, l’ONU proclame la ville « zone de sécurité », sous protection internationale, avec le déploiement de quelques centaines de Casques bleus néerlandais et français. Mais cette décision s’avère plus symbolique que stratégique. Le mandat des forces de l’ONU reste flou, l’engagement militaire timoré et la capacité réelle de protection des civils quasi inexistante. L’illusion de sécurité va voler en éclats à l’été 1995.

Le 6 juillet, les forces de la Republika Srpska (République serbe de Bosnie), dirigées par le général Ratko Mladić, entament leur offensive finale. Le 11 juillet, elles pénètrent dans une ville vidée de toute résistance militaire, affamée, encerclée, désespérée. Les Casques bleus néerlandais, impuissants, assistent à la chute de la ville sans déclencher de réaction internationale immédiate. Les femmes, enfants et personnes âgées sont triés et évacués. Mais les hommes et les adolescents de plus de 15 ans sont conduits vers les forêts ou des entrepôts désaffectés, où ils sont enterrés vivants ou abattus avant d’être ensevelis à la pelleteuse, souvent au bord de fosses communes pré-creusées.

Une opération d’extermination planifiée, documentée, niée

Entre les 11 et 13 juillet 1995, plus de 8 000 hommes et garçons bosniaques sont massacrés. L’objectif : éliminer toute présence musulmane masculine dans l’Est bosnien, dans une logique assumée de purification ethnique. L’armée serbe de Bosnie, en coordination avec les forces paramilitaires, organise les convois, les exécutions, l’enfouissement des corps, allant même jusqu’à déplacer certaines fosses pour brouiller les traces sous l’œil passif des satellites et drones de l’OTAN.

Malgré la présence de témoins internationaux et de rapports sur le terrain, la communauté internationale tarde à réagir. La libération des otages onusiens devient une priorité diplomatique, reléguant les informations de massacre au second plan. Pendant plusieurs jours, les Casques bleus eux-mêmes sont contraints au silence, jusqu’à ce que les premières images satellites et témoignages de survivants émergent.

Ce n’est qu’à l’automne 1995, avec la signature des accords de Dayton, que la guerre de Bosnie prend fin, mais la reconnaissance du génocide de Srebrenica sera plus lente. Il faudra attendre 2007 pour que la Cour internationale de Justice confirme la qualification de génocide. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, quant à lui, condamne à la prison à vie plusieurs responsables militaires, dont Mladić en 2017.

Trente ans après, un traumatisme toujours nié dans les Balkans

À l’approche du 30e anniversaire du massacre de Srebrenica, l’ONU a désigné le 11 juillet comme Journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide. Cette initiative, portée en 2024 par l’Allemagne et le Rwanda, entend préserver la mémoire face à un révisionnisme croissant dans les Balkans.

Car aujourd’hui encore, des dirigeants politiques de la Republika Srpska remettent en cause la réalité du génocide, glorifiant les criminels de guerre condamnés et entravant les politiques de réconciliation. En Bosnie même, les clivages communautaires subsistent, alimentés par une architecture politique issue des accords de paix, complexe et inefficace, fruit de compromis plus diplomatiques que moraux.

Les familles des victimes, quant à elles, continuent d’enterrer chaque année de nouvelles dépouilles exhumées. Des milliers de disparus restent encore non identifiés. Dans les écoles, le récit de Srebrenica change selon l’entité territoriale, perpétuant des récits concurrents au sein d’un même État.

En juillet 2025, à New York comme à Potočari, l’ancien site du massacre, des cérémonies viendront rappeler que le génocide de Srebrenica n’est pas seulement une tragédie bosniaque, mais un échec collectif de l’Europe et de l’ONU face à l’horreur. À trente ans d’intervalle, le silence initial résonne toujours, comme un avertissement aux générations futures.