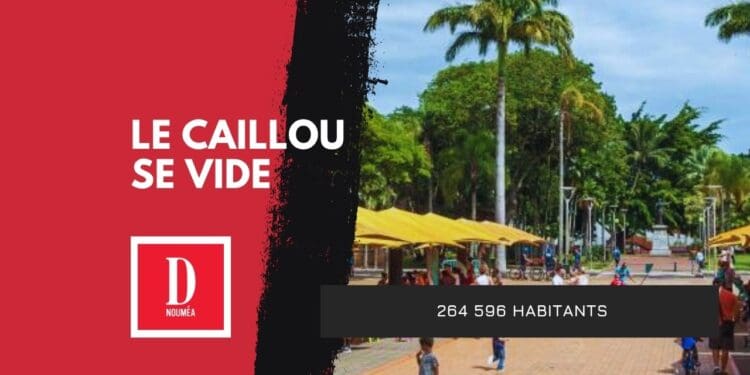

Avec 264 596 habitants recensés en 2025, la Nouvelle-Calédonie affiche une baisse nette de 6 811 personnes en six ans. Ce recul, inédit depuis des décennies, révèle une dynamique inquiétante.

Un solde migratoire négatif qui vide la Calédonie

C’est un chiffre passé presque inaperçu, mais il pourrait redessiner le futur du territoire : la population calédonienne décroît pour la première fois de manière continue. Entre 2019 et 2025, le solde migratoire apparent chute de 1,2 % par an, effaçant presque le gain naturel, pourtant encore légèrement positif (+0,7 %).

Cette tendance s’inscrit dans une fuite démographique durable, amorcée dès 2020 : chaque année, environ 1 200 habitants quittent définitivement le Caillou. Cette érosion pose de redoutables défis économiques, sociaux et politiques, notamment en matière de services publics, d’emploi et de représentativité institutionnelle.

Les jeunes actifs partent, les naissances baissent, les décès augmentent. Le modèle démographique calédonien, autrefois tiré par une croissance soutenue, s’essouffle brutalement.

La province Sud en déclin, le Nord et les Îles en sursaut

Soixante-quatorze pour cent des habitants vivent encore dans la province Sud, mais ce bastion urbain recule de 4 % en six ans. Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Païta : toutes les communes du Grand Nouméa accusent le coup. Même les zones rurales du Sud (La Foa, Yaté) enregistrent une baisse marquée.

En revanche, les provinces Nord et Îles progressent légèrement : +2,1 % pour le Nord, +1,6 % pour les Loyautés. Une inversion discrète mais significative : l’urbanisation massive perd de sa force, et certains territoires périphériques stabilisent leur attractivité.

Ce basculement géographique pourrait redistribuer les équilibres électoraux et budgétaires, en particulier dans un contexte institutionnel incertain. Derrière les chiffres, c’est la carte politique du pays qui pourrait se redessiner.

Des populations de référence repensées pour des enjeux cruciaux

Depuis 2021, l’expression « populations légales » est remplacée par « populations de référence », conformément aux recommandations de l’autorité de la statistique publique. Leur rôle est central : elles déterminent les dotations financières, la composition des assemblées et les stratégies de service public.

Le recensement 2025, organisé par l’Insee en lien avec l’Isee, s’est déroulé entre avril et mai. Son exploitation suit un calendrier rigoureux, en quatre étapes :

– 29 juillet : annonce des populations de référence

– Août à octobre : numérisation des formulaires et vérification OCR

– Novembre à janvier : codification des données et contrôles

– À partir de 2026 : traitement statistique complet

Le tout est encadré par le décret n°2003-485, qui fixe les catégories statistiques (municipale, comptée à part, totale). La population municipale reste la base légale, sans double comptage, à laquelle s’ajoute la population comptée à part (étudiants, militaires, hospitalisés, membres de tribu vivant ailleurs…).

Ce changement s’inscrit aussi dans une histoire politique tendue : en 2003, un recensement avec mention ethnique avait été annulé, jugé « scandaleux » et « illégal » par Jacques Chirac. Depuis, aucune donnée ethnique n’est collectée, malgré les revendications récurrentes de certaines parties.

Avec 6 800 habitants en moins en six ans, la Nouvelle-Calédonie connaît un basculement démographique discret mais fondamental. Si les chiffres peuvent sembler anodins, leurs conséquences sont explosives : financement des communes, poids politique des provinces, organisation des services publics…

Le recensement 2025 ne se contente pas de compter les habitants : il redessine les fondations du territoire. Et dans une Calédonie sous tension, chaque donnée devient un enjeu de pouvoir.