Un peuple qui a combattu pour la France. Des familles qui ont payé le prix fort de leur fidélité. Chaque 25 septembre, la Nation se souvient.

Une commémoration nationale pour réparer l’oubli

Depuis 2003, la République française a institué le 25 septembre comme journée nationale d’hommage aux Harkis, aux moghaznis et aux supplétifs de la guerre d’Algérie. Chaque année, des cérémonies se déroulent à Paris et dans les départements, rappelant que ces combattants, pour la plupart des civils armés par la France, ont choisi de rester fidèles au drapeau tricolore plutôt que de se soumettre au FLN.

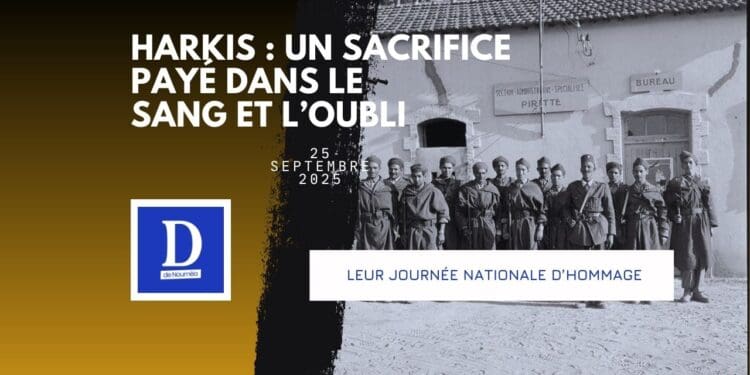

Entre 1954 et 1962, près de 250 000 Français musulmans se sont rangés aux côtés de l’armée française. Ils ont protégé des villages, assuré la sécurité de populations rurales, participé à des opérations militaires. Leur engagement fut motivé par le refus des violences du FLN, par l’attachement à la France, mais aussi par la volonté de protéger leurs proches.

Cet hommage national n’est pas seulement symbolique. Il vise à rappeler que la France reconnaît désormais sa responsabilité dans l’abandon et les souffrances subies par ces combattants et leurs familles après 1962. Pour des dizaines de milliers d’entre eux, l’indépendance algérienne signifia la torture, l’exécution ou l’exil.

Les Harkis : une fidélité trahie en 1962

À l’issue des accords d’Évian, signés le 18 mars 1962, la démobilisation des Harkis fut organisée par décret, sans prévoir leur transfert en métropole. Officiellement, les supplétifs devaient bénéficier d’une protection, mais dans les faits, l’État français, soucieux de respecter ses engagements vis-à-vis du nouveau pouvoir algérien, choisit de freiner les rapatriements.

Le résultat fut dramatique : des dizaines de milliers d’hommes et leurs familles furent massacrés ou persécutés dès le cessez-le-feu. Les rares filières d’évacuation furent mises en place grâce à des officiers courageux, à l’instar du futur général François Meyer, qui décidèrent de désobéir pour sauver leurs hommes. En métropole, environ 66 000 supplétifs et leurs proches parvinrent à rejoindre la France entre juin et septembre 1962, souvent dans la clandestinité.

À leur arrivée, ces rescapés furent relégués dans des camps de transit comme Rivesaltes ou Saint-Maurice-l’Ardoise : des conditions indignes d’une grande Nation. Pendant des décennies, leur histoire fut occultée, leur sacrifice minimisé.

La reconnaissance tardive mais indispensable de la Nation

Il aura fallu attendre la fin du XXe siècle pour que la République regarde en face cette tragédie. En 2001, le président Jacques Chirac institua une première journée nationale d’hommage. En 2016, François Hollande reconnut la responsabilité des gouvernements français dans l’abandon et le massacre des Harkis. En 2021, Emmanuel Macron alla plus loin en présentant les excuses de la France au nom de la Nation.

Aujourd’hui, la politique de reconnaissance se traduit par des indemnisations, par la transmission de cette mémoire dans l’enseignement, et par des lois de réparation. L’histoire des Harkis est celle de Français qui ont choisi la France dans un moment tragique, avant d’être trahis.

Le 25 septembre, lors de la cérémonie nationale, il ne s’agit pas seulement de se recueillir. Il s’agit de rappeler aux jeunes générations que la fidélité à la France mérite d’être honorée, que le courage de ces hommes doit rester dans la mémoire collective, et que l’abandon dont ils furent victimes ne doit jamais se reproduire.

La journée nationale d’hommage aux Harkis et supplétifs, chaque 25 septembre, n’est pas un rituel commémoratif de plus. C’est une exigence morale et une obligation nationale. Ces hommes et leurs familles ont servi la France, souvent au prix de leur vie. Leur mémoire appartient désormais au patrimoine de la Nation.