À la fin du chaos révolutionnaire, la France cherche la paix. La France, épuisée par la Terreur, cherche enfin la stabilité. Le 4 brumaire An IV (26 octobre 1795), la Convention nationale s’efface : place au Directoire, ce régime né d’un profond besoin d’ordre, de raison et de liberté retrouvée.

Un chapitre s’achève, et la France entre dans une République d’équilibre.

Quand la Révolution s’essouffle : la France veut respirer

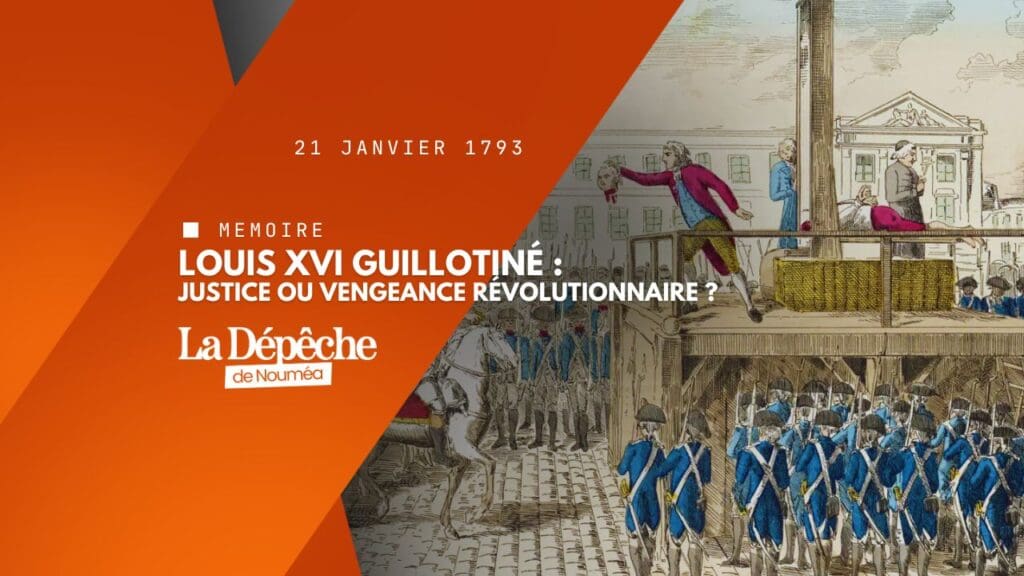

Après la chute de Robespierre, le 9 thermidor An II, les Thermidoriens veulent rompre avec la folie égalitaire et sanglante de la Terreur. L’amnistie générale décrétée le 4 brumaire An IV signe cette volonté d’apaisement : on libère les détenus politiques, on referme les plaies. Seuls restent exclus les royalistes de Vendémiaire, auteurs d’une insurrection armée trois semaines plus tôt.

Dans un geste symbolique, la place de la Révolution, théâtre des exécutions publiques, devient place de la Concorde. Un nom choisi pour tourner la page de la guillotine et affirmer un retour à la mesure. La Constitution de l’An III, votée le 5 fructidor (22 août 1795), traduit ce nouvel esprit : inspirée de Montesquieu, elle sépare strictement les pouvoirs législatif et exécutif pour empêcher toute dictature.

Le pays veut respirer, retrouver la loi, l’ordre, et surtout la liberté de penser sans craindre la mort. Ce retour au bon sens tranche avec les excès idéologiques des années précédentes.

Le Directoire : un régime d’équilibre face au chaos

Le pouvoir législatif repose désormais sur deux chambres : le Conseil des Cinq-Cents, qui propose les lois, et le Conseil des Anciens, qui les valide. Cette architecture bicamérale a un objectif clair : éviter la concentration du pouvoir qui avait mené à la Terreur. Les assemblées se renouvellent par tiers chaque année, garantissant une continuité sans tyrannie.

Le pouvoir exécutif est confié à cinq Directeurs, âgés d’au moins quarante ans. Barras, Carnot, Reubell, La Révellière-Lépeaux et Le Tourneur forment le premier Directoire. Aucun ne peut gouverner seul : chaque année, l’un d’eux quitte le pouvoir, tiré au sort. Cette rotation permanente incarne la méfiance envers toute dérive autoritaire.

Mais le régime reste fragile. Écartelée entre les Jacobins nostalgiques de la Terreur et les royalistes qui rêvent de revanche, la France doit affronter une série de complots et de coups d’État manqués. Seule l’armée, renforcée par ses succès en Italie et en Égypte, maintient la cohésion nationale.

Une République libérale et conservatrice : les racines de l’ordre moderne

La Déclaration des droits et des devoirs de 1795 tranche radicalement avec celle de 1793. Elle ne parle plus d’« égalité absolue » ni de droits universels sans limite, mais de liberté, sûreté et propriété. Les devoirs du citoyen y sont clairement affirmés : obéir aux lois, être bon père, bon fils, bon époux. L’esprit révolutionnaire cède la place à une morale civique et religieuse, empreinte de rigueur et de responsabilité.

Le suffrage universel est aboli : seuls les citoyens contribuables peuvent voter. Les Thermidoriens veulent une République fondée sur la compétence et le mérite, pas sur la foule manipulée par les passions. Ce suffrage censitaire rétablit un équilibre social et moral, inspiré de l’idée que la liberté ne se maintient que par la vertu et la stabilité.

Le Directoire, souvent décrié pour sa faiblesse, marque pourtant un tournant : c’est la première tentative durable de République libérale en France. Il rétablit la paix intérieure, relance l’économie et rouvre les églises. La religion retrouve sa place, sans domination, mais comme ciment moral de la nation.

Le régime du Directoire, trop rigide, finit par se heurter à sa propre architecture. Ni le Corps législatif ni les Directeurs ne peuvent se contrôler mutuellement : les crises s’enchaînent, les révoltes grondent, et les institutions s’épuisent. Les tensions entre pouvoir civil et pouvoir militaire ouvrent la voie à un homme providentiel.

Le 18 brumaire An VIII (9 novembre 1799), Napoléon Bonaparte prend le pouvoir. Ce coup d’État, appuyé par le Directeur Sieyès, met fin au Directoire et ouvre l’ère du Consulat. La Révolution s’achève, la République s’ordonne, la France retrouve un chef.

En quatre ans, le Directoire aura jeté les bases d’un État moderne, républicain mais ferme, libéral mais conservateur. Loin des excès sanglants et des utopies sociales, il réconcilie la France avec elle-même. Ce moment méconnu de notre histoire reste celui où la raison a triomphé de la fureur, où la République s’est faite adulte.

Entre Terreur et Empire, le Directoire fut le bref apprentissage de la liberté maîtrisée.