Violences faites aux femmes : le combat sans fin du 25 novembre

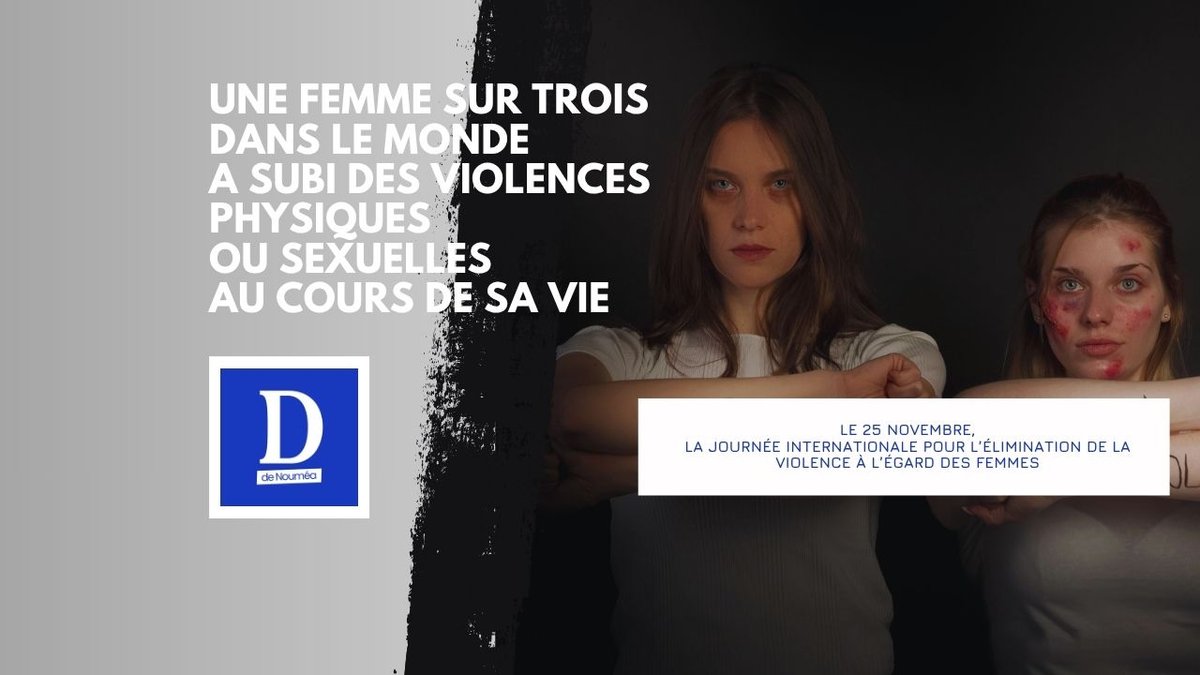

Le 25 novembre marque la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, instaurée par l’ONU en 1999. Derrière les slogans et les rubans orange, un constat brutal persiste : une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Cette journée n’est pas une commémoration, c’est une alerte. Elle appelle à briser le silence, à changer les lois, mais surtout à transformer les mentalités. Car la violence contre les femmes n’est pas un « problème féminin » : c’est un échec collectif de société.

Une pandémie invisible et persistante

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 245 millions de femmes sont chaque année victimes de violences conjugales. Ce chiffre ne baisse pas. Les périodes de crise, pandémie, inflation, guerres, aggravent encore la situation : confinement, isolement, dépendance financière. Les Nations unies estiment que seulement 40 % des femmes victimes portent plainte, souvent par peur, honte ou méfiance envers la justice.

En 2025, le thème choisi par l’ONU est explicite : “Investir pour prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles”. Un message politique autant que moral. Car sans moyens, sans formation des forces de l’ordre, sans hébergements d’urgence, la protection reste un vœu pieux. Comme le rappelle António Guterres, secrétaire général des Nations unies :

Tant que les femmes ne seront pas en sécurité, aucune société ne sera libre

Le défi de l’éducation et de la prévention

Lutter contre la violence, c’est aussi agir sur les causes : les stéréotypes, les inégalités économiques, la domination masculine encore banalisée dans certaines cultures. Les experts de l’ONU plaident pour une éducation à l’égalité dès l’école, l’encadrement juridique des comportements sexistes et la sensibilisation des entreprises à la protection des salariées. La tolérance zéro doit devenir la norme, non l’exception. Car chaque silence, chaque plaisanterie machiste, chaque relativisation de la violence entretient le cycle. Cette journée du 25 novembre doit être un réveil global : l’égalité ne se décrète pas, elle se construit dans les actes.

Nouvelle-Calédonie : un fléau au cœur du foyer

En Nouvelle-Calédonie, les chiffres sont tout aussi alarmants. Selon la Direction des affaires sanitaires et sociales (DASS-NC), une femme est victime de violences conjugales toutes les six heures sur le territoire. Les provinces, les associations et les services de l’État se mobilisent : numéros d’urgence, permanences juridiques, maisons d’accueil et campagnes de sensibilisation dans les tribus et les quartiers. Des structures comme SOS Violences, Femmes et Familles ou l’AFMI (Association Femmes et Mères Isolées) jouent un rôle crucial de soutien et d’écoute.

Mais les obstacles demeurent : isolement des zones rurales, tabous culturels, manque de moyens pour l’hébergement d’urgence. Les acteurs de terrain alertent sur la dimension sociale et coutumière du problème : certaines victimes hésitent encore à dénoncer les faits par peur de briser le lien familial ou clanique. La Journée du 25 novembre prend ici une signification particulière : elle appelle à un dialogue entre coutume et République, entre autorité traditionnelle et droit des femmes, pour bâtir une société où le respect ne soit plus négociable.

La lutte continue, au-delà des symboles

La Journée du 25 novembre ne se résume pas à des marches ou à des affiches : c’est un test de civilisation. Chaque fois qu’une femme subit en silence, c’est la société tout entière qui s’affaiblit. La tolérance zéro doit devenir un réflexe collectif, du commissariat à la tribu, du bureau au foyer. Parce que l’égalité réelle commence là où la peur s’arrête.