Pékin avance aux Îles Salomon avec ses routes et son aide, gagnant du terrain dans la province clé de Malaita.

Une percée chinoise dans une province stratégique

Aux Îles Salomon, l’influence de la Chine se concrétise désormais par des projets visibles. Dans la province de Malaita, longtemps considérée comme frondeuse vis-à-vis de Pékin, le financement d’un vaste chantier routier change la donne. La réhabilitation des routes d’Auki, capitale provinciale, est confiée à la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), entreprise publique chinoise.

Avec près de 9,2 km de routes rénovées, reliant notamment le pont Kwaibala à l’hôpital Kilu’ufi, le projet incarne une volonté claire : gagner la confiance des populations locales en s’attaquant à un problème quotidien, celui des déplacements.

Depuis plusieurs années, Malaita illustrait la résistance à la pénétration chinoise, notamment sous l’autorité de Daniel Suidani, gouverneur critique de Pékin. Mais le changement politique et l’usure des infrastructures ont ouvert une brèche. Résultat : l’aide chinoise, bannie hier, revient en force aujourd’hui.

Pékin avance là où les autres se retirent

Le contraste est frappant. Tandis que les États-Unis et l’Australie hésitent ou s’enlisent dans des programmes d’assistance plus longs à déployer, la Chine agit vite. Routes, bâtiments publics, projets visibles : tout est pensé pour que l’habitant perçoive immédiatement le bénéfice.

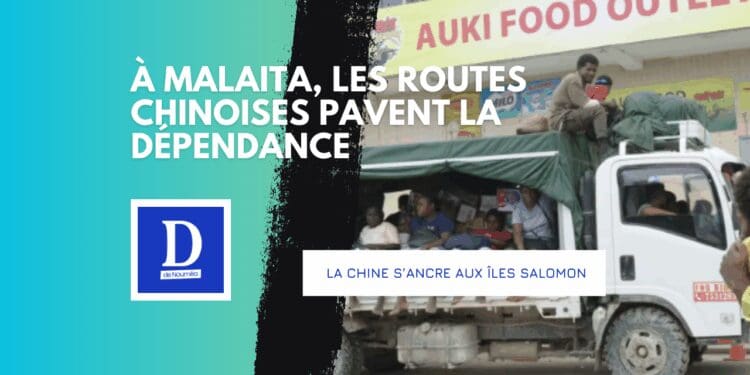

Les habitants de Malaita racontent des trajets pénibles de huit heures pour atteindre les marchés d’Auki, souvent entassés dans des camions ouverts, sur des routes boueuses et dégradées. L’arrivée de la route chinoise est vécue comme une délivrance. Une stratégie simple mais efficace : un service concret, en échange d’une loyauté accrue.

Au-delà des routes, Pékin déploie aussi son influence dans le domaine sécuritaire. Programmes de formation policière, introduction de systèmes de surveillance communautaire inspirés du modèle “Fengqiao”, collecte de données : l’aide ne se limite pas aux infrastructures. C’est un maillage global, pensé pour durer.

Un choc géopolitique pour le Pacifique

Cette progression n’est pas neutre. L’Australie s’inquiète d’une présence chinoise durable à proximité immédiate. Les États-Unis, après s’être désengagés, tentent de revenir dans le jeu indo-pacifique mais constatent que Pékin a pris de l’avance.

Pour la population locale, l’équation est plus pragmatique : peu importe l’étiquette politique, du moment que les routes existent, que le transport s’améliore et que le quotidien devient plus simple. La Chine joue sur cette corde sensible, offrant une solution visible là où d’autres proposent des discours.

Le risque ? Une dépendance croissante vis-à-vis de Pékin, à la fois économique, sécuritaire et politique. L’accord de sécurité signé en 2022 entre Honiara et Pékin est déjà perçu comme un levier d’influence militaire. L’expansion dans Malaita renforce encore cette logique : un territoire autrefois réfractaire devient désormais une vitrine des bénéfices de la coopération chinoise.

Malaita, vitrine de la stratégie chinoise

En s’imposant dans Malaita, Pékin démontre sa capacité à transformer les équilibres politiques du Pacifique par une stratégie d’aide ciblée. Les routes d’Auki symbolisent plus qu’un chantier : elles incarnent la bascule d’une province réticente vers une dépendance assumée.

Face à cette avancée méthodique, les puissances occidentales n’ont plus le luxe d’attendre. Car sur le terrain, la perception est simple : là où la Chine passe, la route suit.