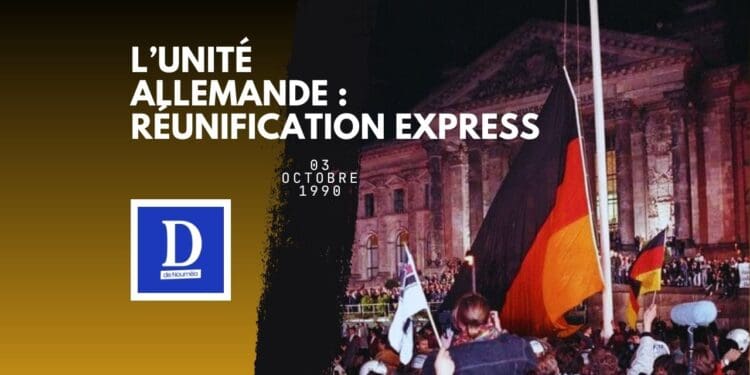

Un pays divisé pendant 40 ans retrouvait enfin son unité. Mais derrière les drapeaux et les festivités, une réalité plus brutale s’imposait.

Un pari politique mené à la hussarde par Helmut Kohl

Le 3 octobre 1990, l’Allemagne se réunifie après quatre décennies de séparation. Sur le papier, l’événement est salué comme une victoire de la démocratie et de la liberté. Mais en réalité, il s’agit d’un processus brutal, mené tambour battant par le chancelier Helmut Kohl. Moins d’un an après la chute du Mur de Berlin, l’ancienne RDA est absorbée par la RFA sans véritable transition. Les cinq Länder de l’Est et Berlin-Est sont intégrés directement dans l’édifice ouest-allemand, provoquant une transformation radicale des structures politiques, économiques et sociales.

La réunification n’a pas seulement été un choix allemand : elle s’est imposée aux voisins européens, souvent réticents. La France, sous François Mitterrand, voyait d’un mauvais œil le retour d’une Allemagne forte au cœur du continent. Hubert Védrine, alors proche conseiller de l’Élysée, a confirmé ces craintes : Paris redoutait un déséquilibre européen, une Allemagne trop puissante qui dominerait le jeu politique et économique.

La peur d’une Allemagne trop puissante

Ces inquiétudes n’étaient pas uniquement françaises. En Europe de l’Est comme à Londres, la perspective d’une Allemagne réunifiée réveillait de vieux démons. Après deux guerres mondiales déclenchées à partir de Berlin, comment croire que l’unité allemande ne risquait pas de bouleverser à nouveau l’équilibre fragile du continent ? Karl-Otto Pöhl, président de la Bundesbank, s’était publiquement inquiété du rythme précipité des réformes et de l’union monétaire.

Pour apaiser les tensions, un compromis historique fut trouvé : en échange de son feu vert, François Mitterrand exigea l’arrimage de l’Allemagne à l’Europe par une monnaie unique. C’est dans cette négociation tendue que l’idée d’un futur euro prend racine. La logique française est claire : neutraliser la suprématie du mark et arrimer l’Allemagne à un projet européen plus vaste.

La crainte, elle, n’a jamais totalement disparu. Aujourd’hui encore, en Pologne ou dans les pays baltes, l’ombre d’une Allemagne hégémonique continue de susciter méfiance et crispations.

Une réunification à deux vitesses

Si la réunification a bien ramené 78,4 millions d’Allemands sous une même bannière, elle n’a pas effacé d’un trait les fractures. L’Ouest, prospère, tourné vers le capitalisme, s’est retrouvé face à un Est appauvri, marqué par 40 ans de socialisme étatisé. L’intégration fut douloureuse : exode massif vers l’Ouest, fermetures d’usines, chômage endémique dans les nouveaux Länder.

La transition économique, menée avec une rapidité extrême, a parfois laissé l’impression d’une colonisation intérieure. Beaucoup d’anciens citoyens de la RDA ont eu le sentiment de devenir des Allemands de seconde zone. Derrière la fête du 3 octobre, un choc social et identitaire profond s’est installé, nourrissant encore aujourd’hui un fossé politique entre Est et Ouest.

Pour autant, la réunification a consolidé la puissance allemande. Engagée dans l’OTAN, arrimée à l’Europe par l’euro, l’Allemagne réunifiée s’est hissée au rang de puissance incontournable du Vieux Continent. Ce basculement a renforcé sa place de moteur économique européen, mais a aussi accentué les déséquilibres avec ses partenaires.

Le 3 octobre 1990, les foules acclamaient la fin de la partition allemande. Mais derrière les drapeaux et les discours, une réalité s’imposait : la réunification n’était pas une fin, mais le début d’un chemin semé d’embûches. Si Helmut Kohl a gagné son pari politique, il a aussi ouvert une ère nouvelle où l’Allemagne devait prouver qu’elle pouvait être une puissance responsable, et non une menace pour ses voisins.

Aujourd’hui, plus de trente ans après, le Jour de l’Unité allemande reste fêté avec ferveur. Mais l’histoire rappelle que cette unité fut acquise à marche forcée, entre ambitions nationales et calculs européens. L’Allemagne, redevenue entière, est aussi redevenue un acteur que ses voisins surveillent avec autant d’intérêt que de prudence.