Deux visions s’affrontaient à la Renaissance : l’Italie des arts et l’Ouest des mers. François Ier tranche : il tourne la France vers l’océan et fonde, le 8 octobre 1517, Le Havre de Grâce, port stratégique face à l’Angleterre.

Un geste de puissance maritime, mais aussi un acte de souveraineté nationale : la France s’affirme comme puissance mondiale.

Le pari audacieux d’un roi visionnaire

Alors que ses contemporains s’épuisent dans les guerres d’Italie, François Ier comprend avant tous que la gloire du royaume ne viendra plus des batailles sur le continent, mais de la mer.

Le 7 février 1517, il confie à l’amiral de France, Bonnivet, la mission de créer un port au « lieu de Grâce », sur la côte normande. En octobre, la charte royale est signée : Le Havre de Grâce voit officiellement le jour.

Ce projet n’est pas seulement une infrastructure portuaire : c’est un symbole d’autorité et de modernité. À une époque où les Espagnols et les Portugais conquièrent les océans, François Ier veut offrir à la France sa propre porte vers le Nouveau Monde.

Il accorde dix ans d’exemptions fiscales à ses habitants, les attire par des privilèges et dote la ville d’armoiries royales : la salamandre, emblème du souverain. Ce n’est pas un simple port : c’est une ville françoise, une création royale, un manifeste de puissance.

Une forteresse pour défendre le royaume

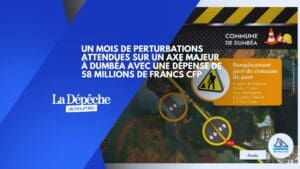

L’estuaire de la Seine est alors un verrou stratégique. Après la guerre de Cent Ans, le souvenir des invasions anglaises reste vif. Harfleur s’envase, Honfleur est trop en amont : il faut un site capable d’accueillir des navires de fort tonnage, protégés par les marées. Le Havre offre cette situation idéale.

Les premiers travaux débutent dès 1517 : percement du cordon de galets, édification d’une tour de garde, construction d’un bassin à flot. Le roi veut un port militairement imprenable, capable de protéger Rouen et Paris.

Mais très vite, le projet royal prend une dimension tragique : la « male-marée » de 1525 tue une centaine d’ouvriers, rappelant la rudesse du site.

Malgré la capture du roi à Pavie la même année, la ville continue d’exister. Quinze ans plus tard, François Ier rattache Le Havre au domaine royal et charge l’architecte italien Bellarmato d’achever son enceinte fortifiée. En 1541, la ville compte déjà 6 000 habitants.

Du port royal au symbole de la France reconstruite

Le Havre naît dans le fer et le sel, mais son histoire reste profondément française. En 1562, les protestants livrent la ville aux Anglais : une trahison qui ébranle son identité. La reconquête par Charles IX sauve l’honneur royal.

Le Havre s’affirme dès lors comme cité fidèle à la monarchie et au catholicisme, refusant d’être un avant-poste étranger. La vocation militaire s’efface peu à peu au profit du commerce maritime, moteur d’une prospérité nouvelle.

Aux XIXᵉ et XXᵉ siècles, la ville devient le premier port français pour le commerce extérieur. Détruite en 1944 par les bombardements alliés, elle se relève sous la houlette d’Auguste Perret. Sa reconstruction, aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, témoigne d’une France qui ne cède jamais, même face à la ruine.

Cinq siècles plus tard, Le Havre de Grâce reste le fruit d’un acte royal de clairvoyance. François Ier, en tournant la France vers la mer, a ouvert la voie à l’ambition maritime nationale — celle d’un pays qui refuse la dépendance, assume sa puissance et regarde toujours vers l’horizon.