À Maré, le souvenir des flammes n’a pas disparu. Cinq ans après les violences de Roh, où des familles entières furent chassées, des maisons brûlées et des biens détruits, la justice rend un double verdict : l’État est blanchi, mais les commanditaires présumés, dont le grand chef Henri Dokucas Naisseline, sont désormais dans le viseur d’une information judiciaire ouverte pour exactions en bande organisée. Une affaire où coutume, religion et autorité publique se croisent, laissant la société calédonienne face à un dilemme : jusqu’où la coutume peut-elle aller ?

Rappel des faits : la discorde de Roh

L’origine du drame remonte à octobre 2020, lorsque le grand chef du district de Guahma, Henri Dokucas Naisseline, décide de nommer un nouveau pasteur dans la tribu de Roh sans consulter Daniel Hnassil, fils du petit chef décédé. Ce dernier conteste la décision, la jugeant contraire aux usages religieux.

Le 28 octobre, le grand chef notifie l’expulsion de Daniel et Alain Hnassil du district de Guahma. Les tensions s’enveniment : une réunion tenue à la grande chefferie décide alors de « chasser les Hnassil », certains chefs allant jusqu’à lancer à leurs jeunes :

Le feu fait peur à l’homme

Quelques jours plus tard, le 2 novembre 2020, la violence explose : pierres, incendies, vols, destructions, opérations commandos. Douze habitations, sept véhicules, un hangar et une case sont détruits, tandis que des familles entières trouvent refuge dans des cavités rocheuses. 130 habitants sont exfiltrés par avion vers Nouméa.

Les familles expulsées attaquent l’État

En 2025, 38 expulsés assignent l’État devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Ils reprochent aux forces de l’ordre de ne pas avoir protégé leurs biens ni prévenu les violences, malgré les alertes précoces.

Leur argumentaire repose sur le code de la sécurité intérieure, qui engage la responsabilité de l’État en cas de rassemblements violents. Ils accusent la gendarmerie d’avoir choisi « de mettre les victimes à l’abri en sacrifiant leurs biens ».

Mais le tribunal estime au contraire que les autorités ont agi dans les limites de leurs moyens : entre le 27 octobre et le 2 novembre 2020, un peloton d’intervention, puis un escadron mobile et le GIGN, ont été déployés sur place.

Soixante-dix militaires mobilisés, pour six gendarmes habituellement à Tadine

souligne la rapporteure publique. Le tribunal rejette donc la requête : aucune faute de l’État n’est retenue.

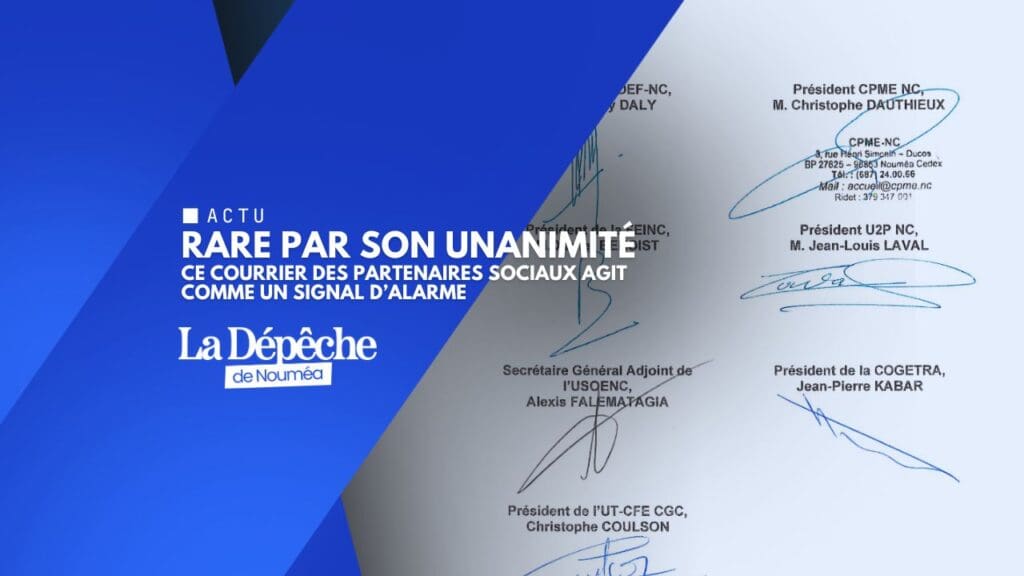

Le tournant judiciaire : ouverture d’une information pour exactions

Le même jour, le parquet de Nouméa annonce l’ouverture d’une information judiciaire visant les commanditaires présumés des exactions commises à Maré entre le 2 et le 17 novembre 2020.

Cinq personnes, placées en garde à vue le 17 janvier 2022 sous le régime de la criminalité organisée (96 heures maximum), ont été déférées à l’issue de leurs auditions.

Les enquêteurs établissent que la famille Hnassil, le pasteur Baebae et leurs proches ont subi des violences, vols et destructions massives, touchant à la fois leurs biens mobiliers et immobiliers.

Les investigations ont permis d’établir la participation de cinquante personnes, sur instructions données par le grand chef du district de Guahma, Henri Dokucas Naisseline, identifié comme le donneur d’ordre, assisté de cinq chefs de clan

indique le parquet. Ces exactions auraient été organisées dans un contexte de rivalité entre le grand chef et le petit chef de Roh.

Les mises en examen et le contrôle judiciaire

Les cinq personnes déférées (une sixième étant hospitalisée) ont été mises en examen pour :

- vols en bande organisée,

- destructions et dégradations par moyen dangereux,

- complicité de violences avec usage ou menace d’arme.

Elles sont placées sous contrôle judiciaire, avec obligation de pointage à la gendarmerie de Tadine tous les quinze jours, interdiction de détenir une arme et de communiquer entre elles.

Concernant Henri Dokucas Naisseline, ces contraintes s’ajoutent à une caution d’un million de francs CFP et à l’interdiction de paraître à Roh.

Lors de ses auditions, le grand chef a contesté toute implication, malgré sa mise en cause par des témoins, des victimes et certains exécutants qui affirment avoir agi « dans un esprit d’obéissance coutumière ».

Le procureur a tenu à saluer « l’engagement des enquêteurs dans cette enquête dense et la détermination du parquet à cerner tous les niveaux de responsabilité dans ces exactions inacceptables, au retentissement majeur sur le territoire ».

Une affaire symptomatique : l’État, la coutume et la violence

Entre justice républicaine et autorité coutumière, l’affaire Roh révèle la complexité du système calédonien. D’un côté, un État jugé non-responsable ; de l’autre, une coutume soupçonnée d’avoir ordonné la violence.

Au-delà du verdict administratif, l’enjeu est celui d’une société tiraillée entre le respect des traditions et la protection des droits individuels.

Cinq ans après les flammes, le territoire n’a pas tourné la page. L’État sort juridiquement indemne, mais la blessure morale demeure. L’enquête pénale, elle, s’annonce cruciale : elle devra dire si la coutume peut justifier l’injustifiable, et si l’autorité d’un chef peut se transformer en ordre de feu.

Roh reste une plaie vive dans l’histoire récente de Maré : entre foi, coutume et loi, la société calédonienne continue de chercher la juste frontière.