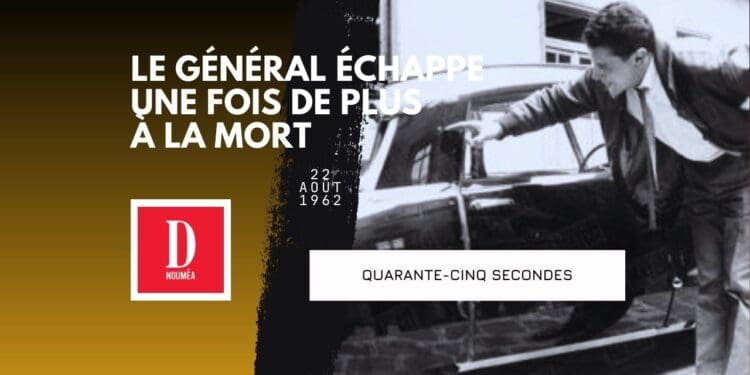

Un crépitement de balles, une DS criblée d’impacts, et un chef d’État miraculé. Le 22 août 1962, la France vacille : le général de Gaulle échappe de peu à la mort.

Le climat de guerre de l’Algérie à Paris

Au début des années 1960, la France vit dans une atmosphère de guerre larvée. Les bombes, les plasticages, les assassinats rythment le quotidien. Le conflit algérien n’est plus seulement outre-Méditerranée : il traverse la métropole. Barrages routiers, sirènes, tension permanente, tout rappelle que le pays est en proie à une violence endémique. Dans ce climat explosif, l’Organisation de l’armée secrète (OAS) multiplie les actions contre ce qu’elle considère comme une trahison : l’abandon de l’Algérie française. Pour ces ultras, un seul homme cristallise la haine : le général de Gaulle. Déjà visé lors de l’attentat du Pont-sur-Seine en 1961, le chef de l’État devient la cible prioritaire.

Le 22 août 1962 : quarante-cinq secondes de feu et de sang

Il est 20 h 20, ce soir-là, lorsque la Citroën DS présidentielle, transportant Charles et Yvonne de Gaulle, file vers Villacoublay. Le signal est donné par le lieutenant-colonel Bastien-Thiry : l’opération « Charlotte Corday » commence. Les rafales fusent depuis une estafette et un second véhicule. En quarante-cinq secondes, plus de 150 balles sont tirées. La voiture présidentielle encaisse huit impacts, dont trois traversent l’habitacle. Le couple en sort miraculeusement indemne. Le sang-froid du chauffeur, Francis Marroux, et d’Alain de Boissieu sauve le Général. À son arrivée à l’aéroport, imperturbable, de Gaulle passe en revue les troupes comme si rien ne s’était passé. Sa célèbre phrase à son gendre résonne encore :

Cette fois, c’était tangent.

Une tentative ratée, une République renforcée

L’échec de l’attentat choque la France mais renforce paradoxalement le pouvoir du Général. Fin stratège, il exploite cette émotion nationale pour faire adopter une réforme capitale : l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Bastien-Thiry et son commando sont rapidement arrêtés. Neuf hommes sont jugés en janvier 1963. Trois sont condamnés à mort, mais de Gaulle n’en gracie que deux. Bastien-Thiry, considéré comme l’instigateur principal, est fusillé le 11 mars 1963 : il sera le dernier exécuté par balles en France. L’attentat du Petit-Clamart reste ainsi une double leçon : la fragilité de l’homme face à la violence politique et la solidité des institutions qui en sortent renforcées.