Le temps des palabres est fini, celui de la refondation institutionnelle commence.

Sous l’autorité de Sébastien Lecornu, la France trace une voie claire pour la Nouvelle-Calédonie, entre reconnaissance, stabilité et autorité républicaine retrouvée.

Un Conseil des ministres historique pour le Caillou

Ce mardi 14 octobre 2025 restera comme une date charnière dans l’histoire institutionnelle du territoire. Lors du premier Conseil des ministres de l’ère Lecornu, la ministre des Outre-mer a présenté un texte majeur : le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie. Il consacre dans la Constitution l’accord de Bougival, signé le 12 juillet 2025, fruit de mois de négociations exigeantes entre les délégations calédoniennes et l’État, dans la continuité des accords de Matignon-Oudinot (1988) et de Nouméa (1998).

Ce texte ne tourne pas le dos à l’histoire. Il prolonge l’esprit de réconciliation engagé depuis trente ans, mais il affirme une ambition nouvelle : stabiliser définitivement le lien entre la France et la Nouvelle-Calédonie après les épreuves. Les violences de mai 2024 avaient rappelé la fragilité du modèle, fracturé entre espoirs indépendantistes et volonté majoritaire de rester français.

Derrière la solennité du Conseil, une certitude s’impose : l’État reprend la main. Lecornu, nommé Premier ministre après des mois de tempête politique, agit en stratège. Sa méthode : restaurer l’autorité républicaine sans renier les spécificités locales. En inscrivant Bougival dans la Constitution, il transforme un accord politique en pacte républicain.

Bougival : un accord d’équilibre entre reconnaissance et unité

L’accord de Bougival, désormais gravé dans la norme suprême, reconnaît la singularité de la Nouvelle-Calédonie tout en réaffirmant son appartenance pleine et entière à la République. C’est un texte d’équilibre : le peuple kanak y conserve sa place centrale, mais la citoyenneté calédonienne s’ouvre désormais à tous ceux qui participent à la vie du territoire.

Ce n’est plus le temps des privilèges communautaires, mais celui du destin commun assumé. Le texte confie à la Nouvelle-Calédonie une capacité d’auto-organisation inédite, à travers une loi fondamentale adoptée localement. Elle pourra fixer ses signes identitaires, sa charte des valeurs et son code de la citoyenneté calédonienne. En clair : autonomie culturelle, oui ; rupture politique, non.

Autre innovation majeure : la création d’une nationalité calédonienne, complémentaire de la nationalité française. Ce double ancrage symbolise un équilibre républicain moderne, où l’identité ne s’oppose plus à l’unité. Quelles que soient les évolutions institutionnelles futures, les Français domiciliés sur le territoire resteront pleinement français — une garantie que Paris ne lâchera pas.

Enfin, le texte prévoit un scrutin d’approbation avant le 26 avril 2026. Les Calédoniens seront appelés à valider cet accord, prolongeant la logique démocratique des trois référendums passés. Le message est clair : la France ne décide pas seule, mais elle décide avec autorité.

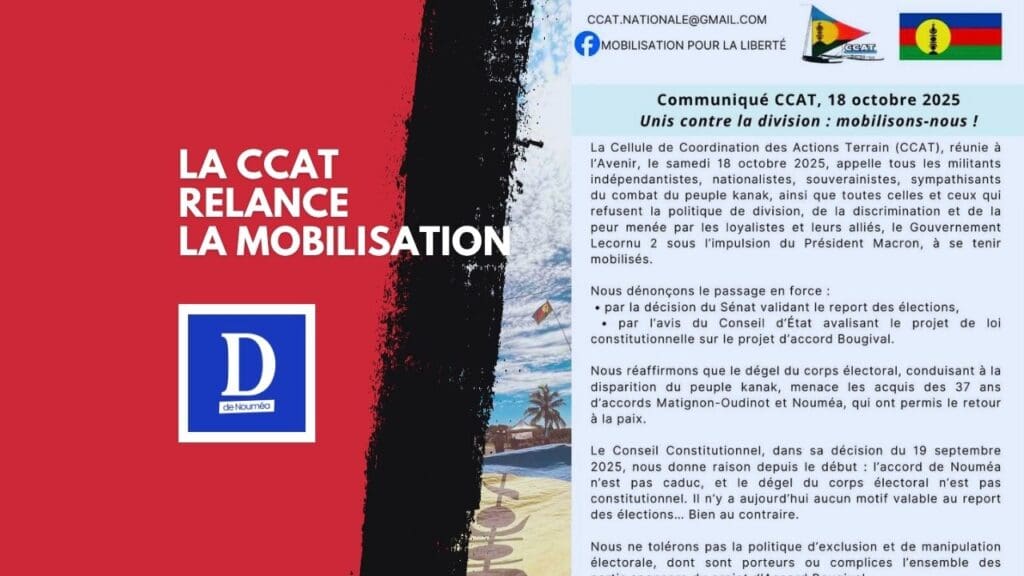

Le Sénat soutient la stabilité : un report électoral au nom de l’intérêt général

Pendant que le gouvernement fixait le cap à Matignon, le Sénat s’alignait sur la même ligne de responsabilité. Le 14 octobre, la commission des lois a adopté sans modification la proposition de loi organique visant à reporter les élections au Congrès et aux assemblées de province. Déposée par les présidents de groupe du Sénat, elle sera examinée en séance publique ce mercredi 15 octobre.

Un report électoral n’est jamais neutre. Mais cette fois, il répond à une nécessité démocratique évidente : les institutions doivent d’abord être révisées avant d’être reconduites. L’accord de Bougival modifie la composition du Congrès, élargit le corps électoral spécial et redéfinit la répartition des compétences entre Paris et Nouméa. Organiser des élections avant la révision constitutionnelle aurait été un non-sens.

Les sénateurs, toutes sensibilités confondues, ont fait le choix du pragmatisme républicain. Dans un contexte tendu, cette décision incarne un retour de la responsabilité politique. La France, souvent accusée d’impuissance, démontre ici qu’elle peut encore conduire son destin ultramarin avec cohérence et fermeté.

L’esprit du texte Lecornu, c’est celui d’une refondation nationale, pas d’une concession de plus. En restaurant une vision d’ensemble, le gouvernement replace la Nouvelle-Calédonie au cœur du récit français — non plus comme une terre d’exception, mais comme une composante à part entière de la République.

La création d’un État de la Nouvelle-Calédonie, encadré par la Constitution, marque une rupture dans la continuité : on passe d’une logique de décolonisation à une logique de co-souveraineté apaisée. Paris ne s’efface pas : il encadre, garantit et protège. C’est tout le sens de la politique de Lecornu : l’autorité plutôt que l’abandon.

En refermant ce Conseil des ministres, la France n’a pas tourné une page : elle en a écrit une nouvelle.

Sous Lecornu, l’État redevient acteur de son histoire, maître de son avenir et garant d’une Calédonie française, diverse mais fidèle à la République.